Мало кто из нездешних людей слышал об этой железнодорожной станции. Пассажирские поезда стоят тут всего несколько минут, и пассажиры обычно не выходят из вагонов. Из окон они видят типичный станционный пейзаж: приземистые постройки у полотна дороги, шеренгу стройных лип, колокол дежурного.

Если сойти с поезда, то сразу за станцией откроется взору небольшой поселок, который украшает старое двухэтажное, с колоннами, здание школы. За поселком речка, именуемая на карте Оболью. Местные жители за тихий, спокойный нрав и неторопливое движение называют ее ласково — Оболянкой. Сразу за рекой — одна от другой рукой подать — две деревни: Зуи и Мостищи. Деревни небольшие. Рубленые дома с ладными крылечками, колодцы, где вода так холодна, что пьешь — и заходятся зубы, петухи, голосисто перекликающиеся на заре. Все обычно. Таких деревень, таких речек и железнодорожных станций! у нас тысячи и тысячи. И ребят, и девушек таких, как жили тут и в лихую годину последней войны стали героями, у нас тоже десятки и сотни тысяч.

Разыскать в Оболи людей, которые хорошо знали и помнили юных подпольщиков, не представляло труда. Особенно волнующей и трогательной была наша встреча с родителями героев. Большой, с темным обветренным лицом Иван Гаврилович Езовитов — отец Володи, Степанида Гавриловна Слышанкова, вынесшая муки Освенцима, пришедшая оттуда с синим номером «70023» на руке, с глубокими старческими морщинами на лице и с укрепившейся верой в правоту дела, за которое отдал жизнь ее сын Федор, простые женщины, вырастившие прекрасных детей — Женю Езовитова, Нину Азолину, Зину Лузгину, Машу и Митю Хребтенко. Ведут они свой рассказ волнуясь, не стыдясь слез, с трудом проглатывая комок неизбывного горя, встающий в горле, старательно и бережно вспоминая все, что связано с жизнью и судьбами героев-комсомольцев.

До войны они ничем не выделялись среди своих сверстников и сверстниц.

Стройный, светловолосый Володя Езовитов был вожаком мальчишечьей братии. Хороший спортсмен, он больше всего любил игры и затеи, где требовалось мужество, выносливость, смекалка. Но было в нем и другое. До сих пор помнят в Оболи, как школьники-драмкружковцы ставили гоголевского «Ревизора». Володя играл почтмейстера и пользовался успехом у публики. Любил Володя умные книги, тянулся к музыке. На досуге часто брал гитару и в кругу друзей запевал свои любимые песни: «Дан приказ ему — на запад...», «По военной дороге...», «Три танкиста».

Нравился девушкам этот красивый, веселый юноша. Друзья ценили его открытый характер, безудержную смелость и вдруг появлявшееся смущение. И не одна дивчина завидовала бойкой, красивой Нине Антоник, которой он больше других уделял внимания.

Многим походил на Володю и его двоюродный брат Женя Езовитов. Был он, правда, не так интересен собой, держался застенчивее, тише. Но друзья знали, что Женя в храбрости, выдержке, смекалке не уступит никому. И в Зуях, и в Мостищах, и на торфозаводе, где работал Евгений, высокого, с чуть косящими глазами юношу любили за прямоту, честность, умение быть хозяином своего слова.

А вот третий Езовитов — Илья, и тоже двоюродный брат Володи — мало походил на двух своих закадычных друзей. Невысокий, коренастый, кареглазый Илья слыл смельчаком из смельчаков. Скажи ему: надо пойти одному ночью в лес — пойдет, съехать на лыжах с горы, с которой посмотришь вниз — и захватывает дух, — первый поедет. Казалось, этому горячему крепышу вообще неведомо чувство страха.

Был и еще один двоюродный брат у Езовитовых — Слышанков Федор. Ни в чем не отставал от них Федя. Безбожно озоровал он в школе, но стал подрастать, и буйное озорство утихло. Осталась семья без отца — и сразу повзрослел парень, пошел работать на кирпичный завод, стал кормильцем. В свободное время он много читал и по количеству прочитанных книг мог потягаться с двоюродными братьями. Очень хотелось Феде учиться дальше. Перед самой войной он поступил в ветеринарный техникум. И если бы не война, стал бы, наверное, толковым специалистом.

Крепко дружили четверо ребят. Но не только между собой. Хорошей дружбой, которая в войну скрепилась кровью, сдружила их с девушками школа, где учились ребята из Оболи и Зуев, Мостищ и Фермы.

Первой среди девчат была, пожалуй, Мария Лузгина из Мостищ. Про Марию все говорили: мальчишкой бы ей родиться в самый раз. И верно: она частенько была участницей дерзких мальчишеских проделок, даже свистеть научилась так же, как ребята, - пронзительно и лихо. И если бы не русые косы — гордость Марии и зависть подруг, сошла бы она за хлопца, да еще какого!..

Знали, однако, все, что в Марии, кроме страсти к веселым и дерзким проделкам, жила страсть к литературе. Много стихов Маяковского знала она наизусть и сама писала по-юношески шероховатые, но идущие от души, от горячего сердца стихи.

Самой близкой подругой Лузгиной была Мария Дементьева — неразлучная спутница и советчица, шумная, непоседливая, с лукавинкой в умных и теплых глазах.

На самой окраине Зуев стоит изба печника Адольфа Азолина. Восемь детей росли перед войной в этом уютном, чистеньком домике. Старшая, Нина — опора и надежда родителей — унаследовала от них трудолюбие, усердие, честность и искренность, способность; быть верной в дружбе. Дома Нина помогала матери ухаживать за младшими, в школе отлично училась, приносила в дневнике пятерки. Но Нину не считали «чистюлей» и «маменькиной дочкой». В компании, Нина звонко, задорно пела, была активной комсомолкой и грозным классным старостой.

Никто бы, пожалуй, до войны не сказал, что Зина Лузгина способна на подвиг. Темная, похожая на цыганку девушка отличалась спокойным и рассудительным характером. Со временем она, наверное, стала бы человеком какой-нибудь мирной, очень спокойной профессии. Неожиданно и ярко проявилось в дни войны поразительное мужество этой застенчивой девушки. Многие и до сих пор говорят о Зине с чувством некоторого удивления.

Разными по характеру, по темпераменту были школьные друзья, но многое объединяло их.

Свои, ребячьи дела, забавы и развлечения (а было их столько — не перечесть!) завязывались в прочные узы дружбы, которую проносят люди через всю жизнь. Летом вставали на зорьке и бегали в лес, что начинался за шоссейной дорогой, по грибы. И чудодейственно свежей, земной радостью наполняло друзей все, чем сопровождались эти шумные грибные набеги, — и холодная, обжигающая босые ноги роса, и по-утреннему бодрый и звонкий шум леса, который они дополняли своими голосами, и первый гриб с влажной от ночной сырости шляпкой.

К завтраку обычно были уже дома, хвалились удачей, наскоро пили молоко с теплым, душистым хлебом и шли куда-нибудь на сеновал «досыпать».

В жаркие дни пропадали на реке. Обычно тихая, задумчивая Оболянка звенела смехом и голосами, сверкала каскадами брызг, бурлила до самых сумерек.

А зимой там же на Оболянке разметали снег и с хохотом и визгом носились наперегонки на коньках. Не меньше любили лыжи. Затейливыми узорами лыжных следов были расчерчены снега окрестных полей. Задумчивые зимние леса встречали их сказочной тишиной, привычной, но всякий раз новой красотой причудливого белого одеяния.

Много было и других развлечений, занятий и дел, которыми обычно наполнена счастливая пора детства: азартная рыбная ловля, веселые вечеринки зимой, шумные споры о прочитанных книгах, пионерские сборы и первые, особенно волнующие, комсомольские собрания.

Но далеко не праздной была жизнь. С детства будущие подпольщики старательно учились, привыкали к труду, помнили свои обязанности по дому и не без гордости показывали друг другу мозоли на ладонях, что оставляли коса или топор.

Ничто, однако, не сплачивало ребят и девушек так, как школа. Сколько святого, чистого, красивого вложила она в души тех, кто переступил ее порог!

Школа!..

Звонки, которые давала ворчливая, но добрая няня, старая парта с чернильными пятнами и буквами, вырезанными на крышке рукой какого-то озорного грамотея; учителя, которых боялись, но обожали за то, что они открыли двери в большой неизведанными мир; школьные вечера и занятия в кружках; вступление в комсомол и первая любовь... Все это, слитое в одно будничное, но очень родное понятие — «школа», навсегда входило в жизнь, становилось неотъемлемой частью не только биографии, но и характера.

Война пришла внезапно. И в тревожном вое сирен, в свисте первых бомб, в плаче женщин, провожающих на фронт близких и любимых людей, Витебщина сразу услышала ее страшный голос.

К Оболи война подкатилась неожиданно быстро. Прорвав фронт на этом направлении, фашисты рванулись к Витебску, рассчитывая с ходу захватить крупный промышленный центр и большой железнодорожный узел. Гитлеровцы спешили к Москве. Фюрер обещал скорую победу.

Наша армия с боями отступала. На восток вместе с тыловыми частями и ранеными потянулся пестрый, беспорядочный поток беженцев. На дорогах скрипели повозки с уложенным наспех скарбом, плелись привязанные к телегам коровы, овцы, рядом бежали растерявшиеся от суматохи собаки. Поток двигался медленно. Он то останавливался где-нибудь на скрещении дорог или на переправе, то вдруг замирал на ходу, услышав тяжелое, прерывистое гудение вражеского бомбардировщика, то снова приходил в движение. В этом потоке, казавшемся бесконечным, были три семьи Езовитовых, семьи Слышанковых и Дементьевых. Желание избежать фашистской неволи заставило их сняться с насиженных мест.

Но далеко уйти не удалось. Фашистские войска обошли Витебск и отрезали путь на восток. Поток остановился и вскоре начал рассасываться.

Когда беженцы вернулись домой, гитлеровцы уже были в Оболи и в окрестных селах. Жизнь сразу стала иной: давила тяжелая, томительная, гнетущая тревога. Каждый испытывал неуверенность не только в завтрашнем, но и в сегодняшнем дне. Умы и души упорно и безжалостно сверлил один вопрос: что же будет дальше?

Люди сразу как-то растерялись. В первые дни оккупации избегали выходить на улицу, смотреть руг другу в глаза, разговаривать, словно чувствовали вину за то, что случилось. Только ребята в эти ни не сидели дома. Кто-то из них обнаружил место недавней схватки наших бойцов с гитлеровцами, в сумерках, пробираясь огородами, ребята принесли оттуда несколько винтовок, дегтяревский пулемет без затвора, диски, с полдюжины ручных гранат. Никто из них пока не знал, что они будут делать с этим оружием. Володя сказал: «Пригодится!» И этого было достаточно.

...По всему стало ясно, что враги облюбовали эти места. В Оболь, на торфозавод, на кирпичный шли большие, крытые брезентом грузовики, короткохвостые лошади тащили сюда повозки с каким-то имуществом, сновали мотоциклисты в длинных блестящих плащах. Скоро в Обольской школе поселились надменные, холеные офицеры. В бараках на кирпичном, на торфозаводе, в самой Оболи разместились солдаты. Появились первые приказы коменданта гарнизона, почти каждый пункт которых кончался страшной угрозой: «расстрел». Гитлеровцы начали шнырять по деревням. Шарили в погребах, кладовых, хватали кур, требовали молока, сала, яиц, тащили подушки, одеяла, даже поношенное белье, детские вещи, до-машнюю утварь. Начались расправы с коммунистами, с советскими работниками. Словом, солдаты «великой германской армии» насаждали «новый порядок».

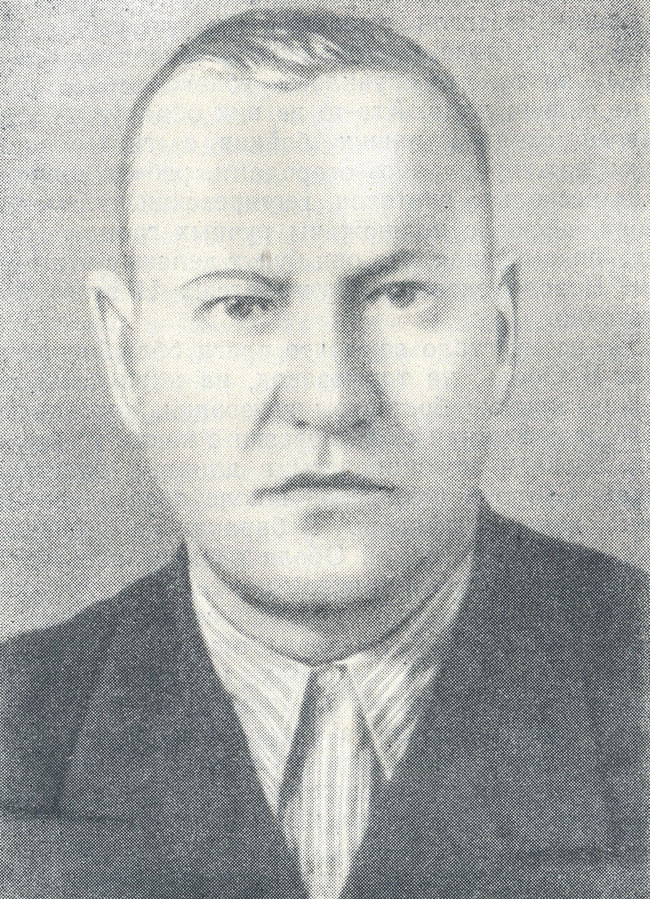

Антон Владимирович Сипко,

секретарь Сиротинского подпольного райкома партии,

комиссар партизанской бригады имени В.И. Ленина

|

Потекли безрадостные и тревожные дни, недели, месяцы. Прошел сентябрь. Наступил октябрь. Длинными осенними вечерами друзья часто собирались у Володи. С большого старого сундука в углу доносились и ровный голос Жени, и бойкая скороговорка Ильи, и твердый, размеренный говорок Володи, и басовитый шепот Федора.

— Сегодня еще двое в полицию поступили.

— Кто?

— Волковы, братья.

— Меня Эккерт звал, — вставил Федя. — «Записывайся, — говорит, — все равно никуда не денешься».

— А ты?

— Я его послал подальше. «Денусь или не денусь, — говорю, — не твое дело. Придет время, узнаешь, гад!..»

«Совещания» на сундуке шли до позднего вечера, пока не подходил, попыхивая трубкой, Иван Гаврилович, погруженный в свои невеселые думы.

— Марш на ночлег, шептуны, — коротко приказывал он.

Ребята одевались, выходили на улицу, всматривались в темноту, прислушивались и быстро расходились по домам, Женя и Илья в одну сторону, Федя — в другую.

А на другой день опять собирались и опять шептались допоздна. И все об одном и том же. Волновали их те же, что и взрослых, вопросы: что будет? Как жить? Их сверстники поступали по-разному. Братья Волковы и Леонид Калошкин пошли в полицию. Иван Хрулев, Владимир Адамович и некоторые другие — чувствовалось по всему — решили залезть поглубже в домашние норы, сидеть и, со страхом прислушиваясь к собственному дыханию, выжидать: авось пронесет как-нибудь. Володя, Женя, Илья и Федя в первые же дни оккупации твердо решили, что будут бороться с фашистами. Разногласий на этот счет не возникало ни тогда, ни теперь. Но ни тогда, ни теперь не находилось ответа на вопрос: а как же вести борьбу? Об этом и шли бесконечные споры на большом старом сундуке.

В канун годовщины Великой Октябрьской революции в доме у Дементьевых собрались бывшие школьные друзья. Сидели вокруг стола, на котором, часто мигая, горела маленькая коптилка. Вспоминали довоенную пору. Заговорили о школьных вечерах, старались припомнить все детали былых праздничных дней: как наряжались на торжественные вечера, какие пели песни, кто с кем танцевал, что было смешного, как ходили на демонстрацию, а потом слушали трансляцию с Красной площади, сколько было угощений за праздничным столом.

Мать сестер Лузгиных, Анна Андреевна, вместе с хозяйкой дома возились на кухне, готовили какое-то угощение. С едой было трудно, но этот вечер хотелось обставить так, чтобы он как можно больше напоминал мирные вечера и согрел сердца, пусть ненадолго, теплой, светлой радостью.

После скромного ужина встали из-за стола. Мария Лузгина прочла наизусть большой отрывок из «Буревестника» Горького, потом свои стихи о советских летчиках. Вполголоса спели любимые песни. Расходясь, снова заговорили о том, что каждый носил в душе, — о необходимости бороться с врагом.

А борьба уже начиналась.

...Звон разбитого стекла рассек тишину темного осеннего вечера. Какой-то смельчак дерзнул нарушить комендантский час, явился в расположение гитлеровцев и пустил камень в окно комендатуры. Враги переполошились, выбежали на улицу, долго стреляли в темноту.

Камень, конечно, не причинил вреда. Но это был вызов, грозное предупреждение тех, кто готовил врагу суровую кару.

Несколько дней спустя произошло еще событие, не на шутку встревожившее оккупантов. Из Оболи ночью исчез немецкий часовой. Как, куда — никто не знал! Гитлеровцы сбились с ног, искали, грозили расправой всему населению, разослали во все концы полицию вынюхивать следы. Но ничего не нашли.