|

|

|

Ливиу Деляну

"Бессмертная молодость"

(повесть

о комсомольцах

Краснодона)

Государственное издательство

Молдавии

Кишинев

1958

|

|

Обложка книги

"Бессмертная молодость" |

|

|

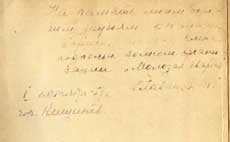

Надпись на книге:

"На память моим дорогим друзьям

от лица матери Бориса Главана

члена подпольной комсомольской

организации "Молодая гвардия"

1 октября - 59 г.

Главан З.Т. гор. Кишинёв" |

Перевел с молдавского Ю.

Александров

Оформление художника Я.

Авербух

* * *

Хочу я спеть о молодости славной,

о подвиге бессмертном

комсомола,

о юности,

что в битве,

столь неравной,

глухую ночь рассветом поборола.

Сыны труда, сыны эпохи новой,

не

отступив пред гибельной судьбою,

пошли вперед дорогою

суровой,

свершив свой

долг,

пожертвовав собою.

Хочу я спеть о

радостной отваге,

о доблести великой

комсомола,

о тех, кто знал,

что смерть их

- в каждом шаге,

в любой атаке против

произвола.

Не дрогнув пред фашистскими

штыками,

они хранили преданность

отчизне.

Они хотели быть большевиками, -

и стали ими, уходя из жизни.

Хочу я

спеть о дружбе нерушимой,

о чистом, светлом братстве

комсомола,

о тех, чей гнев

сжигал

неумолимо

врагов, душивших города и

села.

О тех, кто гордо,

не боясь

страданий,

когда кругом бесились

людоеды,

шагал вперед,

вперед, без

колебаний,

путем надежды, смерти и

победы.

Но как воспеть мне

те большие

чувства?

- Ведь силу слов удвоив и

утроив,

не передам я средствами

искусства

всю боль и страсть,

и

ненависть героев...

Когда я слышу ритмы

грозовые,

и эти строки рвутся на свободу, -

передо мной встают борцы живые,

их

жажда мщенья,

их любовь к народу.

-

Смогу ли я, трудясь и днем и ночью,

найти слова, в

которых правды сила

даст краснодонцев видеть

вам воочью,

постигнуть сердцем

все, что с ними

было?.

Но окунаю я перо в чернила.

|

|

|

I

Нашествие

Воют в небе вихри смерти

злые...

Трубы шахт уж больше не

дымят.

Опустивши головы седые,

У

порогов горняки сидят.

Нет огня в

холодных, мертвых топках...

И как будто слышится вдали, -

там, в тумане и в низинах

топких,

тихий стон истерзанной

земли!..

Редко тень скользнет

между домами,

лязг оружья нагоняет

страх;

встали черных виселиц

рядами

все деревья в парках и

садах.

Нет конца страданьям

Краснодона.

- Он теперь тюрьмой огромной

стал,

и такого сдавленного стона

Тихий

Дон давно уж не слыхал...

Лишь

в сердцах людских

жива свобода:

в них

светло,

когда кругом - ни

зги...

Но зачем бредет толпа

народа,

и куда ведут ее

враги?

- Молодых и старых

угоняют

на чужбину, в

рабство...

Но,

взгляни:

многие ночами убегают,

в старой шахте прячутся они.

В

штреке,

возле дальнего забоя,

там, где

тайну бережет земля,

в непроглядной тьме перед

собою

голоса людские слышу

я:

"Не затем трудились мы

полвека,

чтобы сдохнуть с голоду

теперь,

чтобы отнял все у человека

жадный,

подлый

и трусливый

зверь!.."

"Нет!

Нельзя

стерпеть такие муки!

Кто тут

жив?

- Ребенок, мать, сестра

иль

старик?..

- Бери оружье в руки!

Ждать

нельзя.

Сражаться нам

пора!"

Закрыты

ставни, двери на запоре,

трещит в коптилке чадный

керосин;

мать, молча, шьет,

с тревогою

во взоре,

а за столом читает книгу сын-

Но что с ним?

Что?!

Как трудно стало маме

в груди

волненье сдерживать свое...

Какую

мысль,

каких волнений пламя

сын за

страницей прячет от нее?

Мать

вспоминает:

был совсем недавно

ростком

зеленым крохотный сынок.

И развивался... и, смеясь так

славно,

тянул он к солнцу каждый свой

листок...

Она его качала в колыбели

и

усыпляла песенкой

своей...

Воспоминанья пуще одолели, -

они как на экране перед

ней.

Еще вчера был на вершок от

полу,

резвился он... и плакал... и

болел...

Вот первый раз отправился он в

школу

и красный галстук

в первый раз

надел.

И вот - он взрослый.

Ищущий,

пытливый;

высокий, крепкий, смелый

паренек...

Своею силой внутренней

счастливый,

был он спокоен, ясен и

глубок.

Любил он жизнь

и рвался к

знаньям новым,

хотел он пользы больше

принести,

и к испытаньям

трудным

быть готовым,

и все

преграды

одолеть в пути.

По вечерам

Олег читал запоем,

был в музыку и шахматы

влюблен...

Воспоминанья налетели роем

.

и окружили мать со всех

сторон.

Вот комсомольцем стал

он...

Был бы вскоре

он кем захочет,

только выбирай, -

когда бы не случилось это

горе,

когда бы немцы

не пришли в наш

край...

Еще вчера

сидел такой же

строгий

за книгой он вот так же у стола, -

но не было в глазах его тревоги,

душа

его спокойною была...

На сына глядя,

вздрагивает мама

и машинально шьет и вкривь и

вкось.

"Олег, родной, скажи мне

лучше прямо:

Чем ты измучен? Что с тобой

стряслось?

Ты болен? Или голоден?

Иль,

может,

устал сегодня?..

Лег бы

поскорей!.."

Но нет! Не голод юношу

тревожит.

Душа болит.

Но не усталость в

ней.

Конечно, мог бы сделать вид,

читая,

что не слыхал он шепота

Но

встал,

с неюношеской горечью

вздыхая,

захлопнул книгу

и потом

сказал:

"Мне трудно, мама!

Я

устал от гнета...

Невыносимой стала жизнь

раба.

Я думаю о том, чтоб делать что-то, -

теперь нужна борьба.

Борьба!"

Когда тебе шестнадцать

лет,

когда шестнадцать весен в

них

благоухал чудесный цвет

твоих

каштанов дорогих,

Когда вчера придти

ты мог

под сень раскидистых

ветвей,

мечтать; любить; и в даль

дорог

мечтою улетать

своей.

Когда над городом

сиял

широкий, ясный небосвод,

и ты

спокойно выбирал

дорогу, чтоб идти

вперед.

Когда над головою

цвел

твой флаг свободы и труда,

Когда

родимый комсомол

тебе стал дорог

навсегда.

Как могут, вольностью

гордясь,

твои шестнадцать юных

лет

стерпеть насилье, грязь, позор

И тотчас не восстать, в ответ?!

Нет! В буре, поднятой

войной,

не можешь ты бесстрастным

быть.

Народу станешь ты служить

и жизнь отдашь

за край

родной.

Быть может, кровью

истечешь.

Но ты, - как явор

молодой.

Тебя не вырвешь, не

согнешь;

лишь затрепещешь ты

порой...

Что ж удивительного в

том,

что на другой же день

была

комендатура вся огнем

обглодана

почти дотла!

Враги не могут

погасить

неумолимый красный свет.

Они

хотели б утопить

в крови твои шестнадцать

лет!

Гордись, дитя своей

страны,

тем очистительным огнем!

А сердцу пули не страшны,

коль ненависть созрела в

нем!

Руины...

Мрак течет рекой

вдоль улицы-

долины.

Ложатся тени

вкривь и

вкось,

и ветер

пулями, пробит

насквозь.

Сигнал!

Немецких шпор

звенит металл;

гремят копыта,

конь

храпит,

огонь

летит из-под

копыт...

Свистки

на площади

пустой...

Стой!..

Но парень

в темноте

бежит,

петляет,

прячется,

кружит...

Вскочил во

двор,

на крышу

влез...

Исчез!..

Коптилка на столе, треща,

дымила...

Олег читал, вихор свой

теребя;

а бабушка в углу тарелки мыла

и

что-то бормотала про себя.

А где же

мама?

В заводской поселок,

взяв

узелок,

она ушла давно,

чтоб свой

платок

и несколько иголок

сменять на

сало или на пшено.

Придет сегодня? Может,

заночует?..

В морщины спрятав

тысячи забот,

беду старуха

будто

сердцем чует,

волнуется,

к окну

подходит,

ждет...

На сковородке жарилась картошка, -

все ломтики пришлось

пересчитать...

Нарезать ли теперь еще

немножко?

Троим не хватит... Или

подождать?

На табуретку бабушка

присела.

Не хватит, нет, - как ни считай, ни

мерь!..

А мать, поди, с утра еще не

ела..

Вдруг сильный

стук

Потряс входную дверь,

и злобного,

прокуренного баса

донесся хрип:

- Эй,

отворяй! Скорей!

То волк-захватчик

по степям Донбасса

дошел

сюда,

до их родных

дверей!..

Олег

вскочил.

И бабушка на

внука

тревожным взглядом искоса

глядит.

Крючок и петли дребезжат от

стука...

- Ох, неспроста к ним ломится

бандит!

Дрожа от страха, заметалось

пламя.

Олег нащупал в полутьме

засов,

нажал его обеими руками

и

отворил, спокоен и суров.

Фашист

ворвался, оттолкнув старуху;

в углы штыком стал ударять

сплеча,

вспорол подушки, напустивши

пуху,

весь дом обшарил, яростно

ворча.

Все

обыскал;

увидел сковородку,

к ней

подскочил и, жару не боясь,

горячую картошку прямо в

глотку

себе он стал заталкивать,

давясь.

Жевал и чавкал, обжигая

губы...

Но бабушка в груди сдержала

стон.

Старуху локтем отпихнувши

грубо,

в буфете рылся торопливо

он.

Ощерившись, голодный и

свирепый,

в вещах копался,

рвал и

пачкал их,

и сыпал речью, ломаной,

нелепой:

- Их бин начальник

ошень

главный, - их!..

Олег, бессильный

помешать погрому,

сказал спокойно:

-

Что здесь ищешь, зверь?

Но тот не понял и пошел из

дому,

прикладом распахнув с размаху

дверь

- Ферфлюхтес

фольк!

Качнулась и

упала

коптилка на пол, -

будто бы

сама...

Одну минуту ярко пропылала

и

вдруг погасла...

Наступила

тьма...

Олег во мраке чуял каждой

жилой,

как страшно сердце плавится в

огне.

Он ощущал,

с какой железной

силой

все те же думы давят в

тишине.

Дверь запирала бабушка

поспешно.

Олег не слышал

и не замечал,

-

недвижно стоя в темноте

кромешной,

уйдя в себя, он думал и

молчал.

Он

ждал.

Так ветер

ждет в ночи

сурово

пред тем, как бурей

разразиться

вдруг.

В нем,

обжигая

душу,

зрело слово,

чтоб с новой

силой

прогреметь

вокруг.

Осенний день. Деревья за

окном

под струями дождя стоят

угрюмо.

Глядишь на них. И дума об

одном

тебя грызет, - одна и та же

дума.

А город полон мраком и

войной,

темницами, убийствами,

тоскою...

Скажи, какие мысли,

Кошевой,

тебя терзают, не дают

покоя?

Глядишь, не глядя...

Улицы

пусты.

Уныло капли в стекла

ударяют.

Какою тайной так измучен

ты?

Какие искры так в глазах

сияют?

С тех пор, как их зажег однажды

Ленин

они в душе

у наших

поколений.

Не замыкайся.

Думай

честно,

смело.

Мысль о

борьбе

в тебе

теперь

созрела!

Я знаю, что дорогою

своей

пройдешь ты твердо.

Ты других

разбудишь

и на заре

отправишься по ней

Из искры -

пламя.

В вихре грозных

дней

Ульяна,

Ваня,

Люба

и Сергей

пойдут с

тобой.

Не одинок ты будешь.

II

Гибель тридцати шахтеров

Тридцать шахтеров шли под дождем.

Тридцать людей,

неповинных ни в чем.

Кровь

запеклась

у них в волосах;

пыль под

глазами,

пыль на

губах...

Шли

под бряцанье тяжелых

оков,

окружены

штыками

врагов...

Дыша разбитой грудью

глубоко,

с трудом шагая по откосу

вниз,

шел впереди других

Валько,

директор шахты номер "первый

бис".

Шел с поднятой высоко

головой,

недавно - русой, а теперь -

седой...

Такого пыткой не сломать.

Но

нынче не могла б узнать

его и собственная

мать.

Осенний день уйти

спешил,

Холодный,

колкий дождик

моросил...

Валько на опустевшие

поля,

на край родной,

где спят

пласты угля,

на свой любимый город на

холмах

на терриконы,

на знакомый

шлях -

глядел с тоскою.

Знал он в

этот час,

что видит все в последний

раз.

Здесь, в Краснодоне, рос он,

был

любим

и уважаем.

Ведь сравняться е

ним

в работе до сих пор никто не

мог.

Не сосчитаешь,

скольким он

помог!

Вся молодежь хотела у

него

подземное освоить

мастерство.

Едва явились

немцы,

как

тотчас

строжайший

ими отдан был

приказ:

угля

как можно больше

добывать.

и всем шахтерам

на работу

стать.

Из них никто в подобную

беду

не попадал...

К любимому

труду

их здесь не принуждали

никогда.

Они исчезли, спрятались

тогда

в глубинах шахты, темных и

родных...

И вот

враги

на казнь уводят их.

Под

моросящим ледяным дождем,

босые,

хмурые,

безлюдным пустырем

они

шагали молча,

по два в ряд...

Казалось

им, что скорбный их отряд

по улице, туманной и

пустой,

сопровождают близкие

толпой:

вон там жена...

Вон мать,

сестра и дочь!..

Конец был

близок.

Наступала

ночь.

Но тридцать

смелых

гордо шли вперед.

Казалось

им,

что рядом - весь народ

их

провожает в этот поздний

час.

Сгущалась

тьма,

осенний день погас,

оделась

мглой

печальная земля...

Невдалеке

виднелись тополя.

Под сапогами хлюпала вода, -

по слякоти конвой шагал уныло

и

обреченных гнал

туда,

где в парке их

ждала могила.

Короткий путь. Но

длинный самый...

Тянулся долго он, - и

вот

окончился...

Над черной ямой

уже стоял фашистский

взвод,

У края рва, над вязкой глиной

с

шахтером рядом встал шахтер,

и каждый с думою

единой,

в молчанье, слушал

приговор.

Но не дослушали.

Ведь

знало

их сердце:

смерть

недалека!..

Слетели сами с языка

слова

"Интернационала".

"Вставай,

проклятьем заклейменный!.."

- они

запели.

Не могла

им помешать ни эта

мгла,

ни вражья злоба, ни

усталость.

Одна минута им

осталась,

но полной и она была.

Они

запели страстно,

дружно,

всю силу в

песнь свою вложив,

чтоб люди

там,

во тьме

окружной,

услышали.

Чтоб все, кто

жив,

предсмертный поняли

призыв.

Команда.

Залп.

В громовом гуле

слова

поющих утонули...

Горячий трепет их

сердец

прервал

свинец...

Конец.

По одному, по двое

упавших приняла

земля.

Так

тяжко падают в

забое

куски

угля...

Валько, еще живой,

поднялся

и на ноги привстал на миг,

и

над могилою раздался

в ночи его последний

крик:

"Мать... Братья! Люди!

Кто

здесь есть,

кто слышит, -

месть

убийцам!

Месть!"

И голос, молодой, звенящий,

казалось, где-то рядом с

ним,

раздался из глубокой

чащи:

"Валько,. мы

слышим!

Отомстим!"

А на рассвете, недоступный взорам,

вдруг начал кто-то

бой с врагом.

Листовок сотни были

по заборам

и по столбам расклеены

кругом!

Они белели всюду,

призывая;

горела правда в яростных

словах,

сердца народа гневом

зажигая,

в захватчиков вселяя смертный

страх.

Они

вели,

вели путем свободы

где каждый

мог достойной жизнью жить:

врагам Отчизны за свои

невзгоды

и за шахтеров павших

отомстить!

Напрасно телефоны

надрывались

и бегали эсэсовцы,

бесясь;

грузовики по городу

метались,

расхлестывая грязь, -

а по

задворкам рыскали

солдаты, готовые хватать и

убивать.,.

"Виновников",

исчезнувших куда-то,

не так легко

сыскать!

Их не нашли ни гибель, ни

темница.

Они пропали...

Но они -

везде.

Чтоб в месте новом появиться

.

и вновь укрыться,

неизвестно

где...

В кинотеатре согнанные

люди

нацистский фильм

смотрели...

Но во тьме

все думали о

том, что с ними будет,

у всех свое лишь было на

уме.

И в этот миг невидимой

рукою,

что в Краснодоне

бой вела с

врагом,

листовок ворох

прямо над

толпою

опять разбросан был

кругом.

Зажегся свет...

Но без конца

летели

листовки,

в воздухе

кружась...

Они неслись, подобные

метели,

на головы снежинками

ложась...

Опять по Краснодону

мчались

в бессильной злости

патрули,

кого-то разыскать пытались -

и не

могли.

И кто-то

снова,

делал то же дело,

с

отвагою,

не знающей границ:

шел

часовой,

а на спине белела

бумажка с

надписью:

"Проклятый

фриц!"

Враги друг с

другом

грызлись

озверело.

Увы!

Не помогало им

ничто!

В осенней мгле над городом

висела

непроницаемая

тайна:

Кто?!

III

Товарищ

Антон

День-деньской идет под

синим небом

смелый парень в рваных

сапогах...

Даже сам степной унылый

шлях

не расскажет,

где он был, где не

был...

Далека до Каменска дорога -

неспроста наш путник так

устал.

Только бы скорей добраться мог

он!..

Только бы никто не

помешал!

"Надо!" - повторяет он

упрямо. -

"Я дойду. Сегодня я дойду!" -

И старается держаться прямо,

напевая

что-то на ходу.

Приходил приятель

прошлой ночью,

тайно вызывал его за

дверь,

и они договорились точно,

что

и как он сделает теперь.

Он сказал:

"Я выхожу не медля,

пусть он ждет и отворит на

стук,

попрошу продать крючок и

петли.

Имя покупателя

"Кашук".

Юный путник,

расстегнувши ворот,

по дороге все скорей

идет.

Глядя на далёкий дымный

город,

он спешит,

он знает: слесарь

ждет!

Уже заря вечерняя

склонялась,

но путник наш по улицам

шагал,

и до проулка два шага

осталось,

где вход знакомый был в

полуподвал,..

Как сердце вдруг

взволнованно забилось

когда шагнул он молча на

порог

и постучал,

и дверь

приотворилась!..

О, если бы поэтом

стать он мог!

Тогда б стихи

он на

металле черном

писал огнем.

Писал бы

он о том,

как слесарь

в

мастерской

стоит над горном

с

горящим в бликах пламени

лицом.

Всю силу он вложил бы в

строки эти,

чтоб рассказать достойно про

того,

кто был пред ним.

Чтоб знали все

на свете,

каким сейчас увидел он

его!

Но слесарь подошел к нему и

сразу

спросил:

"Что

нужно?

Ты откуда сам?"

Тот

произнес условленную фразу:

"Я за крючком, из Краснодона,

к вам..."

Настороже они,

но каждый

знает,

что в это время думает

другой.

Улыбку пряча, мастер

предлагает:

"Крючков здесь

много,

выбирай любой!"

"Кашук" -

назвался парень,

и сейчас же

в ответ:

- "Антон" - услышал он.

И вот -

другой парнишка у дверей на

страже,

а возле горна разговор

идет.

"Листовки сам писал я,

все с

собою

принес я их.

Прочтете, может

быть?"

"Прочтем, конечно.

Дело нам

большое

с тобой сегодня надо

обсудить".

"Так

правильно;

- хорошая идея.

Но и

другим заняться нам пора".

Олег кивнул, стараясь вспомнить:

где я

встречал

его?

Давно?

Или

вчера?..

И речь его как будто бы

знакома.

Он слова "я" не скажет

никогда.

Так говорил их секретарь

райкома:

"Мы знаем", "мы учитываем"

...Да!

Лишь большевик от имени

народа

так говорит, спокоен и

силен.

Он, правда, был безусым,

безбородым...

Но это он, Гончар! Конечно

он!

Андрей

Гончар!

Теперь Олег уверен.

Он все

такой же:

так же сердцем чист,

и

делу партии родимой

верен.

Подпольщик,

друг

и стойкий

коммунист.

Он в Краснодоне

приходил когда-то

к ним в школу,

- в

каждый класс... и в зал,

где слушали его доклад

ребята...

Андрей Гончар.

Олег его

узнал!

"Да, трудно и опасно наше

дело!

Но ты, Кашук,

свой долг сумел

понять.

Весь комсомол мобилизуйте

смело

и действуйте!..

Мы будем

помогать".

Его в районе знали даже

дети...

Все ощущали, как отзывчив

он.

Кто в помощи нуждался,

иль в

совете -

в любое время

шли со всех

сторон.

"Ведь жизнь

одна,

и времени в ней -

мало,

прожить ее напрасно -

просто

грех!"

Вот что Гончар

говаривал

бывало.

Таким словцом

напутствовал

он всех...

Олег тотчас

же

вспомнил фразу эту,

и отвечал он,

думая о ней:

"Да, знаю,

что трудней

задачи нету,

но жизнь отдам я

родине

моей".

И мастер, крепко руку

пожимая,

сказал:

"В

борьбе

таким и надо быть.

Ты понял,

друг:

ответственность большая,

и

завтра же пора нам приступить".

"Не

бойся трудностей;

Скорее

отправляйся

и молодежь зови со всех

сторон.

Ее в отряд железный

постарайся

сплотить

скорей.

Спасайте

Краснодон!"

"Как буря бы кругом ни

бушевала, -

шагай, солдат!

В

сплоченье - наш успех.

ведь жизнь

одна,

и времени в ней мало,

прожить

ее напрасно, -

просто

грех!"

Олег с волненьем

слушал.

В то же время

стремился

мыслью он

вперед, вперед, -

к

задаче,

что стоит пред ними всеми,

к

оружью,

что вручил ему

народ.

И он сказал: "Доверье

оправдаю,

Андрей Ильич! Ой... виноват...

Антон"

"Да, вижу я, - меня ты

знаешь!"

"Знаю!

Как знает

вас

весь

Краснодон".

И в мастерской

молчанье наступило...

Из трубки струйка синяя

плыла...

Но в тишине бездонной, как

могила,

жизнь как металл

калилась

добела!..

А где-то рядом звук

раздался,

стройный

и

необычный...

Нет, он был знаком.

Ведь

это мастер спрашивал спокойно:

"А ты, Олег... Как стал ты

Кашуком?"

"Я?.. Не случайно...

Мой

отец так звался.

Мне это имя

дорого.

Ведь он

в дни революции под

ним скрывался,

врагами окружен со всех

сторон.

Ношу я по наследству это

имя,

вступаю я в такую же борьбу,

С

товарищами верными моими

мы

повторим

своих отцов

судьбу!.."

Антон

воскликнул:

"Можете

гордиться!.."

Потом,

поникнув на

минуту весь,

заставив волей

сердца

боль

смириться,

добавил:

"Сын...

Мой сын...

Он был бы

здесь.

Боролся бы и он с тобою

рядом.

Но он убит фашистами на

днях.

Я перервал бы глотку этим

гадам!

Им не

спастись.

Их неизбежен

крах.

Их замыслам, войскам и

государству

неотвратимый настает

конец,

хоть равных нет по злобе и

коварству

врагам

твоим!.."

И обнял, как

отец,

его за плечи.

"Будь же

осторожен.

И береги товарищей,

Кашук.

Ведь будет слежка...

И донос

возможен...

Нам нелегко уйти от вражьих

рук"

"И нелегко сражаться из

подполья

Будь на чеку!

Но в то же

время знай:

нужны порыв, решительность и

воля

И вера в жизнь,

в

людей,

в родной наш

край!"

"Вот, дорогой!" -

Антон остановился

и стал курить,

пуская молча дым,

но он уже немного

торопился

и продолжал:

"Не говори

другим,

с кем ты встречался..

Связь

наладим днями.

Тогда пошлем тебе отсюда

весть.

А ты советуйся почаще с

нами!"

Олег

кивнул

и подтянулся:

"Есть!"

Потом

спросил:

"Кого - связным

отряда?"

"Не торопись, от нас известий

жди,

и лучше девушку пошли, коль

надо.

Не так подозревают...

Ну,

иди!"

Уже светало. Заалели

крыши.

Эх! Как бы хорошо теперь

уснуть!..

Олег простился. Осторожно

вышел,

захлопнул дверь

и вновь

пустился в путь.

День-деньской

идет под синим небом

смелый парень в рваных

сапогах...

Даже сам степной

унылый шлях

не расскажет,

где он

был, где не был.

Одинок он?

Это

чувство ложно!

И его не знал он за

собой.

Как же одиночествовать

можно,

если родина твоя с

тобой?

Ведь

борьба

везде идет сегодня.

Всюду есть

такие; как Антон...

Красный

флаг

народом в небо поднят,

и

вовеки

не склонится

он!

IV

Достаточно и шестнадцати

лет

Весь

день

тревожным был

необычайно.

Стрельба, погоня...

Где-то

на краю

родного города

сегодня

тайно

три мальчика сошлись

решить

судьбу свою.

Иль трое

взрослых?

Да, сказать посмею,

что их

мужчинами назвать пора.

Хоть старшему из них,

Сергею,

семнадцать лишь исполнилось

вчера.

И вот теперь

они решить

собрались:

куда идти? Куда направить

путь?

Любые двери тотчас

закрывались...

Придется, значит,

напролом шагнуть!

Горели синим пламенем

живые,

пытливые, бесстрашные

глаза,

глаза орлят,

которые

впервые

взлетают ввысь, когда гремит

гроза.

Казалось, даже

время,

идя мимо,

в дверях

застыло,

словно

часовой.

А Ваня Земнухов

невозмутимо

рассказывал

про день

обычный свой:

"Листовки все

расклеил -

сделал чисто,

свидетелей

тому, конечно, нет.

Потом обезоружил я

фашиста.

Но был при нем один лишь

пистолет..."

Затем рапортовал

Сергей:

"Готово!

Все для пожара в

бане я припас".

Олег

сказал:

"Прекрасно!

Значит,

снова

они побегают у

нас".

Ночь напролет в своем приюте

тесном

друзья трудились, позабыв про

страх.

А искра

Прометеева

чудесным

огнем

сияла

в юных их

глазах.

Они

сидели,

планы составляя,

обдумывая

новые бои,

все время неуклонно

устремляя

к единой цели замыслы

свои.

Чего они желали в те

минуты,

стремясь неукротимо все

вперед?

Они хотели уничтожить

путы,

в которых исстрадался их

народ.

Кровавый узел, затянувший

руки,

пред взором их стоял и день и

ночь

они пошли бы на любые муки, -

хватило б сил,

чтоб Родине

помочь!

"Нас мало!" - молвил

Ваня.- "Что мы

можем?"

"Да, нас

немного..." - подтвердил

Сергей.

Но

возразил Олег:

"Другие

тоже

вступают в бой, -

найдем их

поскорей!"

И все

умолкли.

И Олег

далеко

умчался в мыслях и мечтах своих-

Сперва в борьбу вступил он

одиноко.

Теперь их трое...

Сколько

будет их?

Простерлась ночь

вокруг

пустыней черной...

Скользя

вдоль стен, по улицам он шел.

Во мгле найти пытался он,

упорный,

тропинку к свету...

И

нашел.

Нашел!

Листовки он приклеивал прилежно...

И вдруг

звезда,

взойдя на небосклон,

во мраке

засияла безмятежно...

"Не наша ли звезда!" - подумал

он.

Казалось,

шахта

излила

огромным

потоком

тьму

на спящий Краснодон.

Но

разгоралась

искра

в небе темном, -

как провозвестница

иных

времен.

Среди домов, придавленных

бедою,

Олег бродил, в раздумье

погружен,

и в этот миг под ясною

звездою

лицом к лицу

Сергея встретил

он.

"Куда ты,

друг?"

"Пускаюсь я в дорогу.

Идем со

мной,

мне этот путь знаком".

"Да, я

готов

идти с тобою в

ногу".

"Опасный путь!.."

"Я не

боюсь,

пойдем".

Как чайка бьет крылом над бездной моря

и мечется над

яростной волной,

так мысль Олега,

с

ураганом споря,

стремительно неслась во мрак

ночной.

Там шли к

нему

одной дорогой - Анна,

другой

- Попов,

за ним -

Арутюнян,

Шевцова Люба, Громова

Ульяна...

Потом пришел с Поповым и

Главан.

Они собрались у Олега

дома,

и сразу же Борис им

заявил:

"Военная наука мне

знакома,

и технику я тоже не

забыл!.."

"Нас мало,

да,

но мы сплотиться можем, -

сказал

Олег. -

За нами - весь народ.

Нас

будет сто!

Врага мы уничтожим

Итак

- вперед!

Смелей, друзья!

Вперед!"

Чтоб ненависть

дала врагам

ответ,

чтоб ты сумел

найти

себя

в борьбе, -

достаточно,

когда 16

лет,

16 лет исполнилось

тебе.

16

лет!

Когда громадный

открылся мир

впервые пред тобой.

Когда впиваешь ты душою

жадной

все тайны книг и ветер

голубой.

16

лет!

Когда впервые

в твоей груди

рождается любовь,

и в юном сердце чувства

огневые

волненьем первым будоражат

кровь.

16

лет!

Но разве может

их чистота

смириться пред врагом,

что хочет их

сломать

и уничтожить,

и в грязь

втоптать

огромным

сапогом.

16

лет!

О

нет!

Вовеки

ни свастика, ни ложь, ни

смертный час,

не истребят в советском

человеке

ту веру, что поддерживает

нас!

16

лет!

Когда отчизне

вы так

нужны,

кто сдержит ваш порыв?

Кто

сломит вас,

когда во имя жизни

вы

рветесь в бой, о смерти позабыв?

16

лет!

Сквозь тьму, пожары

и

непогоду

вам идти вперед,

пока

не протрубят фанфары,

что победил могучий наш

народ.

16

лет!

К бессмертной славе

неустрашимо вы стремитесь вдаль,

и

твердо мы сказать отныне вправе,

что снова закалилась

сталь.

V

Город - свидетель

всему

Сегодня видит

Краснодон,

как лучшие его сыны

нашли,

придя со всех сторон,

свой

путь в сумятице войны.

Главан и

семеро других,

в тени заборов и

домов,

скользят в проулках

городских,

и каждый действовать

готов.

За свалкой, около

шоссе,

на пустыре унылом,

в

ряд,

в колючей проволоке все,

бараки

жалкие стоят.

Военнопленных лагерь

там,

их привезли три дня назад;

на

ржавых петлях по дверям

замки амбарные

висят...

Солдат понурый

сторожит,

с винтовкой,

в куцых

сапогах...

Глазами злобно он косит,

как

пес, держащий кость в зубах

А восемь

юношей ползут

по дну кювета, вдоль

столбов;

наметив цель, сигнала ждут -

и каждый действовать

готов.

Осоловевший

часовой

за спичками полез в карман, -

и, как орленок молодой,

рванулся на

него Главан.

Враг оглянуться не

успел,

как шею он ему сдавил;

фашист

упал и захрипел,

и, выпучив глаза,

застыл...

Разрезан провод, свет

погас,

в одну минуту сбит

замок.

Родимый город в этот

час

гордиться их делами

мог!

Главан и семеро

других

бесшумно крадутся в барак;

на

нарах, грязных и сырых,

там люди дремлют кое-

как.

Лежат вповалку, без числа

они в

тяжелом полусне,

терзает холод их

тела,

и слышны стоны в

тишине...

Борис пробрался к

одному

и тронул спящего

рукой.

"Товарищ! -

он шепнул

ему.

- Свобода!

Всех

буди!

За

мной!"

Проснулись

пленные,

бегут

и скоро снова вступят в

бой.

За правду,

за

любовь,

за труд,

за жизнь своей земли

родной.

Сегодня видит

Краснодон.

как лучшие его

сыны

нашли, придя со всех

сторон,

свой путь в сумятице

войны.

Да! И другие в эту -ночь на

страже.

Они не спят. Отчизну защищая,

они идут по следу стая вражьей,

в

руках винтовки накрепко сжимая.

И на минуту собственные

раны,

и все страданья городом

забыты,

при виде дочери своей,

Ульяны,

встающей гордо для его

защиты.

А рядом -

Люба.

Против злобы дикой,

в победу

жизни и свободы веря,

дочь Краснодона вышла в бой

великий

На битву человека против

зверя.

Да, видит город

юных,

чистых, смелых

своих детей,

на

трудный путь вступивших,

оружье взявших воинов

умелых

и мстителей,

о смерти

позабывших.

Вот Сумский на углу

подстерегает.

Стреляет Виктор, промаха не

зная,

и снова пуля

хищника

пронзает,

и мечется от страха волчья

стая.

Но беспощадны дети

Краснодона,

все больше их.

У них

винтовки,

мины...

Смерть!

Смерть врагу!

Иного нет

закона.

Их действия бесстрашны и

едины.

VI

Клятва

Опять,

Олег,

беседуя с тобой,

товарищи

сидят,

готовясь в новый

бой.

Всю ночь не спите

вы,

детали обсуждая...

А бабушка

твоя согбенная, седая,

не хочет мирно среди

вас,

как тысячи других старушек в этот

час,

вязать иль вышивать, -

она

спешит куда-то...

Одев пальтишко,

серое, в заплатах,

она выходит в

сад,

укрыта темнотой,

и, гладя

бережно рукой

билет партийный

свой,

зашитый за подкладкой,

на пост

сторожевой

торопится

украдкой.

Голодная, промокшая до

нитки,

Всю ночь шагает от окна к

калитке

Вся зрение и

слух,

она во мрак ночной,

внимательно

глядит, как часовой.

Следя за

переулком,

за дорогой,

она при

каждом шорохе

с тревогой

готова

стукнуть в переплет окна.

Ведь путь

к победе бережет она!

А если сходит

все благополучно,

она сама с

собой

беседует беззвучно:

"Пусть

только сунутся, -

ко всем чертям

пошлю!

Уж вы не бойтесь: я не

сплю!

Не сплю!..

Я здесь, я с вами,

дорогие дети!.."

Как думаешь,

Олег,

хоть где-нибудь на

.свете

найдется ль бабушка такая, как

твоя?

Да, есть! - отвечу я. -

Есть тысячи таких!

И по венку

лавровому для них

история великих этих

дней

готовит в книге золотой

своей.

Морщинистые любишь ты

черты

и старческие мудрые слова,

ее

советы вспоминаешь ты

и думаешь: "Она

права.

Права!.."

И вместе с тем:

"Да сколько же ей

лет?

В сравненье с нею, кто угодно

стар!"

Дав порученье, слышишь ты в

ответ

"Все ясно!

Есть, товарищ

комиссар!"

Она с улыбкой, бережно, в

карман

кладет листовки и идет

туда,

где темнота и холод, и туман,

где стерегут опасность и беда.

Когда

Туркенич к ним заходит в дом,

она встречает, отложив шитье:

"Товарищ командир! Давненько

ждем!"

И ласково лучится взор

ее.

Как бабушка ста

внуков

в сказке той,

что знают все в

Молдавии у нас,

она вас любит,

любит

всей душой,

:в которой пламень юный не

угас.

В тяжелый

час,

в сырой осенней мгле,

гордится

эта светлая любовь

тем, что на милой угольной

земле

отцов-героев вы достойны

вновь.

Она поймет,

увидев ваш порыв,

стремленье

защитить свою страну.

Она гордится

вами,

ощутив

всей вашей чистой веры

глубину.

Она не может в эту ночь

уснуть.

Все позабыто, кроме

одного:

вступили вы на самый трудный

путь,

и вы клянетесь не сойти с

него.

И слышит

бабушка,

одна

под вишней стоя у

окна,

как в комнате, значения

полна,

настала тишина -

широкая,

бездонная,

такая,

что все молчат, ее не

нарушая...

Но вот

из дома, доносясь

едва,

полны волненья и отваги,

звучат

высокие

слова

присяги:

- Я, Олег Кошевой,

вступая в ряды "Молодой

гвардии",

перед моими боевыми

товарищами,

перед многострадальной моей

землей,

перед

народом

клянусь...

Сквозь ветер, что кусты колышет,

сквозь ставню и

стекло

старушка слышит,

как вслед

товарищи твои

губами,

которых битвы

пламя

успело в эти дни

коснуться,

клянутся,

клянутся,

клянутся.

Свидетельствует каждое их слово,

что гневные

сердца

бороться беспощадно,

до

конца

теперь готовы.

- Я, Иван

Земнухов,

клянусь!

Клянусь

исполнять

без всякого колебанья

любое

задание,

которое на меня возложат!

И бабушка подумала:

"Сыны

пошли путем отцов своих,

все потрясения

войны

поколебать не смогут

их".

Потом, Сергей, коптилкой

освещен,

шагнул вперед,

и слышит

бабушка, как он

клянется в свой

черед:

- Я, Сергей Тюленин,

клянусь!..

Клянусь, что я сохраню

в

самой глубокой тайне

все, что касается "Молодой

гвардии"

Клянусь!..

Клянусь, что я

отомщу

за разрушенные города и

села,

за кровь тысяч казненных

людей,

за страшную смерть

тридцати

шахтеров!

Вдруг -

шорох...

"Кто там?

Кто там у

ворот?!"

И бабушка в тревоге, молча,

ждет,

в кустах, укрывшись,

наблюдает.

"Нет! Это ветер..."

Вся

напряжена,

она с волненьем

продолжает

прислушиваться, стоя у

окна.

Ее седая голова,

в сыром,

холодном облаке тумана

так

горяча...

В ушах звенят слова,

что

говорит Ульяна.

- И если для этого

потребуется

пожертвовать своей

жизнью,

клянусь, что я отдам ее

без

колебания!..

"Клянитесь, - шепчет

бабушка, -

клянитесь;

опасностью

закалены,

любимой Родине верны, -

вы ничего теперь не побоитесь!"

И

слышит снова, зная наизусть:

-

Отныне я, Главан, клянусь...

Давно уж

силы нет в руках.

Не сосчитать

морщин

на лбу и на щеках.

А

сердце,

как у молодой,

с такой же

теплотой,

с такой же гневной силой

бьется,

как и у тех,

кто в этот миг

клянется,

спокойно, медленно, без

колебанья

произнося слова

святого

обещанья:

- И если я нарушу эту

клятву

из трусости,

или будучи

подвергнут пыткам, -

то пусть

имя

мое

и всех моих

родных

будет проклято

теперь и во

веки веков,

а меня пусть

карают

железные руки моих

товарищей.

Кровь за кровь!

Смерть за

смерть!

"Клянитесь, дорогие

дети!

Я, чем смогу,

вам

помогу!

Я постою, постерегу...

Теперь-то уж ничто на свете

поколебать не сможет

вас.

Я знаю:

даже в смертный

час

вы ничего не побоитесь,

внучата

милые

мои.

Клянитесь!..

Клянитесь!"

VII

Подпольная печатня

В

тучах дымно-мутных

спряталась

луна.

В улицах безлюдных -

тьма и

тишина.

Видно, к

непогоде

в небе эта

муть...

И спешит

Володя

свой закончить

путь.

Слыша лай

собачий,

замедляет бег.

Виден дом

незрячий,

где живет

Олег...

Но Володя

мимо

мчится, как стрела.

В небе -

клубы дыма,

на дорогах -

мгла...

Вот патруль

шагает,

звякнул автомат...

Парень

замирает,

напрягая взгляд.

За углом

таится,

две минуты ждет;

и опять, как

птица,

мчится он

вперед.

К темным стенам

жмется

прячась у оград...

Громко

сердце бьется,

и глаза

горят.

Он у тротуара,

под забор скользнул,

из-под бочки

старой

сверток

потянул.

Замер у колодца,

поглядел кругом

и назад несется, -

но другим

путем...

Скрипнули

ворота...

Нервы напряглись,

тихо

вышел кто-то.

"Это ты,

Борис?"

"Да, я жду, Володя!..

Поскорей пойдем".

И ребята входят

в затемненный

дом.

Глубокий сильный

голос

доносится оттуда.

Все слушают

Олега.

Он их сюда привел;

все силы, все надежды

извлек он из-под спуда.

На первое собранье

сошелся

комсомол!

Здесь комитет был избран,

здесь комсомольцы встали

в ряды

борцов, что служат

своей стране

родной.

Пред ними секретарь их.

И

ясно прозвучали

его слова, что думой

пронизаны

одной.

"Нас Родина

призвала.

Мы - молодые силы.

Мы

ей нужны сегодня,

нужны, как

никогда.

Здесь родились мы,

братья,

и время наступило

нам

защищать свободу,

наш дом и край

труда!"

Струной напрягся голос,

дрожит он от волненья,

и все ему

внимают,

как он,

напряжены.

И сам Олег при этом

как будто ощущает,

что страстными

словами

сердца

обожжены.

Текут

слова

то плавно,

то бурно и

кипуче,

слетают вдохновенно

с

горячих губ его...

И вслед, едва умолк

он,

Сергей вскочил мгновенно,

уже

сдержать не в силах

порыва

своего.

"Ты прав,

Олег!

Не сможет

враг одолеть

народа.

Нас больше не заставят

работать на других.

Пускай сильны

фашисты...

Но в битве за

свободу

людей советских воля

куда

сильнее их!"

И слово друг за

другом

берут, берут ребята...

Готов

здесь каждый к бою, -

полна отваги

грудь.

Про все, что накипело

сегодня

каждый скажет.

Ведь комсомол с тобою!

Не бойся! Сильным

будь!

Когда вошел Володя в

дом,

Олег рассказывал о том,

как он

сегодня,

идя по платформе

в немецкой

каске

и в немецкой форме,

удачно

миновав дозор,

листовки клеил на

забор,.

"Никто немецкого

солдата

и на путях не задержал...

При

этом было темновато,

наклеил вмиг я все, что

взял.

Всего лишь сотню...

А ведь мог

тогда

я тысячу пристроить без

труда!"

Но в этот миг Осьмухин, в

уголке

сидевший молча,

двинулся к

столу.

Держал он в поднятой руке

два

валика, похожих на смолу;

они между собой

соединялись

и на оси легко

вращались.

"Олег! - сказал

он,

очутившись впереди, -

Теперь и

тысяча - немного!

Погляди!"

Ребята

ближе подходили

и пальцем валики

крутили...

И каждый думал:

"Неужели

теперь печатать можно в самом

деле!"

И вспоминал Олег о

том,

как здесь они сидели впятером

и

напролет всю ночь писали...

Как палец прикипал к

перу,

а Ваня говорил: "Едва ли

сто

экземпляров сделаем к утру...

Вот

если бы станок...

Да где там!..

Такое не

осилить нам..."

Но возразил Осьмухин:

"Это

не так уж трудно...

Я бы

сам

его соорудил, пожалуй...

Да нет у

нас одной вещички малой,

но очень

важной.

Без нее нельзя.

Не выйдет

ничего, друзья!.."

"Какой же вещи

нет?" -

спросили все уныло.

Нет

шрифта..."

Люба вмиг

вскочила:

"Шрифт будет! Приступай

сейчас!

Ура! Печатня есть у

нас!"

- Уж Люба знает, не обманет,

-

Из-под земли она достанет,

что

обещала.

Ведь

она,

как только началась война,

стояла

у сарая, глядя,

как шрифт

ее

наборщик-дядя,

там, в огороде,

закопал.

Шрифт

будет!

Каждый

ликовал!

И вот, уже почти готова,

стоит печатня перед ними.

Теперь она

за словом слово

сумеет буквами

своими

народу правду рассказать

и

путь к свободе указать!

Ребята вкруг

нее стояли тесно.

Олег Володю

обнял:

"Вот чудесно!

Листовок

тысячи - теперь пустяк для нас.

Билеты комсомольские

сейчас

мы напечатать сможем,

наконец!

Все трудности упорство

побороло!

От имени ребят и комсомола -

спасибо, друг!

Ты просто

молодец!"

Слава молодежи нашей!

Слава!

Не страшна фашистская

отрава,

не страшны тебе полки

врагов.

Жить отныне ты имеешь

право

в благодарной памяти веков.

Для

тебя горят в Кремле знамена,

и грохочут пушки там,

вдали.

Для тебя - сиянье

небосклона

и цветенье радостной

земли.

Все, что жизнь твою переполняло,

все, что силы для борьбы давало, -

все, что было в эти дни с тобой, -

прославляет светлый подвиг

твой!

Пускай два эти валика

невзрачных,

чья речь оружьем сделалась в бою,

о временах суровых, горьких, мрачных

начнут сегодня летопись

свою.

Пускай они с сыновнею

любовью

к земле, простертой в муках и

слезах,

начертят гневом, пламенем и

кровью

свои слова на стенах и в

сердцах.

Пусть врагов

они сожгут,

как лава!

Слава молодежи

нашей!

Слава!

VIII

Разве можешь ты жить

иначе?!

Эти

дни,

что быстро

промелькнули,

стоили недешево

врагу.

Но

гестаповцы,

тюрьма

и

пули

вас на каждом стерегли

шагу.

Сколько

раз

ты утром

просыпался,

радуясь тому, что ночь прошла, -

если день один хотя б

остался,

значит ждут тебя еще

дела!

Да!

Вы понапрасну не

зевали:

расстреляли

полицейский пост,

эшелон с войсками

подорвали

и разрушили дорожный

мост.

Много ты хлопот имел

с врагами:

десять мин под рельсы

заложил

и своими юными

руками

сотню

пленников

освободил.

В эти

дни как будто все, что можно,

делал ты в

рискованной борьбе.

Отчего же на душе тревожно? -

Мало,

мало

кажется тебе!-.

Да,

немного.

Но еще осталась

на

сегодня уйма важных дел.

Если б мог пожить еще хоть

малость -

кое-что, пожалуй, бы

успел!

Непременно уцелеть

бы надо,

чтоб захватчиков презренных

бить,

ни минуты не давать

пощады...

Разве мог ты

по-иному жить?!

Деревня

Первомайка спит глубоко.

Забылись люди в

долгожданном сне...

Лишь

выстрел,

прогремевший

одиноко,

вдруг раздается в гулкой

тишине

и будит их.

И снова

спят они

и видят мира золотые

дни...

Ночь

августовская...

Край неба

мглистый

уже

алеет...

Брызжет

звездопад...

А трое юношей, в траве

душистой

на спинах лежа,

в

вышину глядят.

И разговор их задушевный

тих,

и теплый ветерок ласкает

их...

Сквозь

облачка,

покачиваясь

мерно,

плывет над ними лунная

ладья...

Увидев их,

сказали б

вы, наверно,

что это - неразлучные

друзья,

и может быть, один из них -

поэт,

читающий стихи про лунный

свет!..

Но так ли это? В самом

деле

околдовал их звездный

небосвод?

И позабыть они на миг

посмели,

что в двух шагах от них -

фашистский

сброд?

Конечно,

нет!

Внимания полны,

они

спокойны и напряжены.

Они

глядят

в глубины звездной

ночи.

Но взор их трезв

и

мысли их ясны.

Они в засаде, говоря короче, -

суровые участники

войны,

готовые сейчас рвануться в

бой,

готовые пожертвовать

собой.

Нельзя им ждать до

завтра.

Ведь

бандитам

удастся хлеб совхозный

увезти!

Мешки под

небом

там лежат открытым

и

ждут обоза, -

надо их

спасти.

Затем ли наши пот свой

проливали

чтоб негодяи этот хлеб

сожрали?

Нет!

Не допустят

никогда ребята,

чтоб чистое и честное

зерно

враги отсюда увезли куда-то,

чтобы убийцам

впрок

пошло оно!

Да разве можно хлеб

отдать,

когда голодных здесь не

сосчитать?!

Но кто же эти

юноши?

То люди,

которые в

лихие времена

за Родину свою стояли

грудью.

И в этот час,

когда в

огне страна,

они -

пример

народов дружбы

тесной,

свободной,

братской,

радостной и

честной:

сыны

племен,

пришедших в общий

стан,

Попов,

Главан,

Арутюнян.

На этот

раз

грабеж

фашистский не

пройдет!

Ничто таких

плодов

на свете не дает,

как

древо дружбы,

что взрастил

народ,

народам

братским

руку

протянувший,

в лицо

беде

бестрепетно

взглянувший.

Так трое побратимов

ныне

пришли на помощь неньке-Украине

"Смотрите,

спит!.."

Попов шепнул

ребятам,

на часового глядя.

И

они,

при лунном свете,

то

гуськом, то рядом,

к мешкам

ползут,

укрывшись в их

тени.

Прыжок, - и

вмиг

убрал врага

Борис,

Арутюнян с Поповым поднялись -

и тотчас все уснувшие

бандиты

поодиночке были

перебиты.

Когда

сыны

такие

у страны, -

она не будет у врагов

рабыней,

она им не отдаст свои

поля,

и землю, где лежат пласты

угля!

Едва лишь захлебнутся

часовые

в своей

крови,

здесь,

на полях

России, -

ребята хлеб украденный

сожгут,

но чужакам его не

отдадут.

Проснутся

люди

в деревеньке малой,

и

зарево уронит, как заря,

свой отблеск на

встревоженные лица.

Очнутся люди, тихо

говоря,

с надеждой

радостной

в душе

усталой:

"Пускай,

пускай

горит у них пшеница!

Знать

неспроста

там кутерьма

пошла...

Ведь это партизанские

дела!.."

IX Праздник

будет

Сквозь доски

ставен

свет не

проникает...

Своих

домов

никто не

покидает...

Но если

бы

осмелились вы

вдруг

войти в ночную

тьму

и поглядеть вокруг, -

то увидали б улицы

глухие

и ряд руин,

как

будто след стихии,

кирпичный лом и глинистые

рвы...

Тогда, наверное, подумали бы

вы,

что все дома пусты,

а

жители мертвы.

Но то была б

ошибка!

Город жив.

Он

борется,

оружья не

сложив.

Пусть он во

тьме,

усталый и

голодный,

но черпает он

свет

из глубины

народной.

Фашисты на

дорогах рыщут снова...

А в комнате у Вани

Земнухова.

коптилку пододвинувши к

доске,

ребята

в шахматы

играют в уголке.

Покуда нет

немецкого постоя,

они,

найдя

решение простое,

сидят, как и обычно, у

стола.

Но тайна общая

сюда

их собрала.

И даже мать,

сидящая на лавке,

не

знает,

что квартира - место

явки,

что здесь - организация

борцов.

Они собрались,

помня путь отцов,

для

подвига,

который вечно

станет

жить в памяти

народной.

Не устанет

о нем в

рассказах

молодежь

твердить,

и будет каждый раз

будить

он благодарность в поколеньях

новых...

- Бессмертна

память о годах суровых!..

Здесь просто в

шахматы

играют, как когда-то,

давным-давно знакомые

ребята...

А мама и подумать не смогла

б,

что в домике собрался целый

штаб!

Олег и Ваня, Уля и

Сергей

здесь принимают рапорт от

своей

связной,

едва

прибывшей из

отлучки.

Вытаскивая из

платка колючки,

волнуясь, Люба говорит о

том,

как добралась до

Каменска.

Потом

им шепчет

голосом

таким же

утомленным,

как встретилась с товарищем

Антоном,

как, "покупая петли", с ним

она

поговорить сумела

допоздна...

Все смотрят на

посланницу свою,

вопросами прервав на

полуслове:

"Сказала ты, что комсомол - в

строю?

Сказала ты, что все мы

наготове?.."

От жестов их

коптилка так дымит,

что Люба, улыбаясь,

говорит:

"Всем сразу не могу, - ведь я

устала!"

И на минуту тишина

настала...

А мать сидит на

лавке у окна

и глубоко задумалась

она

о днях счастливых

и

таких недавних...

А ветер

глухо завывает в

ставнях...

Но кто такой

Антон?

Известно то

Олегу

одному

из членов

штаба.

Другим не догадаться ни за

что.

Конечно, Люба, может, и могла

бы...

Но помолчать

она

умеет, как никто.

А

остальные трое представляют

его

героем,

грозным вожаком...

И

качествами сразу наделяют,

невиданными до сих пор

ни в ком.

И все же чем-то

он

им близок и

знаком...

Живет он в их воображенье

слитном

высоким,

сильным,

в кителе защитном;

у пояса,

конечно, пистолет...

Он молодой,

наверно...

Или - нет!

Под

новенькой фуражкою видна

красивая стальная

седина!..

Из тех, кто ничего не

испугались

и бить врага в тылу остались, -

он самый верный и надежный

друг,

он старый

партизан,

известный всем

вокруг...

А внешность у

него

точь-в-точь такая,

как у

любимого Чапая.

Участвует он в деле их

любом,

они частенько говорят о

нем

и выполнять привыкли

неуклонно

любой совет товарища

Антона.

Не всякому они

послушны так,

но он их

учит:

- Сквозь туман и

мрак,

сквозь

трудности,

препятствия

и

беды,

забыв о смерти, видеть путь

победы.

Его слова ведут

вперед

и силу слабым он

дает.

Коль есть сомненье в

чем-то у ребят,

они друг другу

говорят:

- Он так сказал.

-

Так поступил бы он.

И указания его -

закон,

который выполнят

во

что бы то ни стало.

Нет ничего, что их бы

удержало,

что их могло б

остановить.

Они должны -

и могут победить!

Ребята

знают,

что в бою

суровом

народ непобедим лишь

потому,

что он, Антон,

своим

спокойным словом

указывает всюду путь

ему.

Ребята

знают,

что когда

шахтеры

проникли в шахту

и

взорвали ствол, -

так приказал

Антон,

который

был впереди

и сам их вел.

С ним во

главе

приходят партизаны,

по

первому сигналу в трудный час

Он дал голодным

хлеб,

он лечит раны,

он

тысячи людей от казни спас.

Он на

устах,

он в их уме все

время.

Ребята знают:

с ними

всюду он.

И как бы тяжко

ни

было их бремя, -

вперед,

к

свободе

их ведет

Антон!..

А

мать,

на лавке неподвижно

сидя,

задумалась,

не слыша и

не видя,

чем занят за столом ребячий

штаб...

Бьет в ставни

ветер,

свет коптилки слаб,

но

этого никто не замечает,

и Люба свой

доклад

чуть слышно

продолжает:

"Террор и

кровь,

смерть,

голод,

цепи -

вот что

фашизм

принес в Донские

степи.

Они хотят народ поработить, -

поставить на колени и

сломить

достоинство и

честь,

и мужество, и

волю,

чтобы над нами поглумиться

вволю

и достоянье наше

отобрать.

Но этому, ребята, не

бывать!

Послушайте

слова

товарища Антона:

им

нас не победить!

Подобного

закона

ни у людей, ни во вселенной

нет.

Всегда ночную

тьму

одолевает свет,

и

гусеница ствол

свалить не

может,

и человека - зверь

не

уничтожит!"

Ребята на нее,

не отрывая

глаз,

глядят,

чудесный

слушая рассказ,

ей без конца вопросы

задавая,

узнать

желая

жадно,

горячо,

как выглядит Антон,

что он сказал

еще?

Еще сказал он: "Жизнь

одна у нас, -

ведь человек

живет

на свете только раз,

и

жизнь его

не может быть

напрасной:

она должна быть

гордой

и

прекрасной".

Ребята,

слыша эту фразу,

припоминают сразу -

кто говорил ее всегда

в дни

безмятежного труда.

С ней в час

беды

живется легче им.

И

вера крепнет с ней,

что смерть мы

победим.

И на прощанье,

руку пожимая,

сказал Антон, привет

передавая,

за славные

дела

ребят

благодаря:

"Недалеко и праздник

Октября.

Тому минуло четверть

века,

как наш разгневанный

народ,

прогнав царей, прогнав

господ,

свободным сделал

человека.

Нельзя нам забывать об этом

дне

ни в годы мирные,

ни на

войне.

И надо нам отпраздновать

его,

как следует.

Не бойтесь

ничего!

Ребятам передай:

мы

будем с вами, -

пусть действуют! -

и с этими словами,

волнуясь,

вынул он из-под полы

потрепанную книгу, -

Вот, орлы,

читайте, как

большевики умели

великой добиваться

цели,

как в Октябре

они

сумели

победить.

Такими же и

мы

должны сегодня

быть!

Вот эта

книга!"

Ваня

Земнухов

ее взял бережно,

и

при огне дрожащем

нить протянулась между

настоящим

и прошлым, -

тем,

что было в звуках

слов:

"...История... КП...

большевиков"

И

книгу,

Данную товарищем

Антоном,

Олег прижал к

груди

средь полной

тишины.

"Да, праздник

будет.

Вместе с

Краснодоном

Его

получше

мы отпраздновать

должны!.."

X

Знаменосцы

Год

сорок

второй

на

исходе.

Шестое число

ноября.

Простерлась в ночной

непогоде,

в крови и

пожарах

земля.

Придавлена горем народным

родная твоя

сторона,

в дождях и в тумане

холодном

сурово поникла

она.

Закрыты и двери, и

ставни...

Нависла над городом

тьма...

Но все-таки гость

полноправный

дорогу находит в

дома.

Преследуем всюду

врагами,

он входит

и люди,

любя,

встречают

его

словами:

"Октябрь!

Мы дождались

тебя!"

Оркестра далекие

звуки

доносятся с башни

Кремля;

сквозь ветер,

сквозь

горе и муки

их слышит во мраке

земля...

Все спит, все кругом

затихает,

и ночь бесконечно

долга;

и шорох любой

умирает,

убитый "Приказом"

врага.

Но кто же тогда вдоль

ограды

все ходит вперед и

назад?

Чьи неутомимые

взгляды

по улице спящей

скользят?

То Валя и

Клава.

В безлунном

затишье

опасности

нет...

Октябрь

им,

бесстрашным и

юным

струит свой немеркнущий

свет.

А на

заре

на кровлях

Краснодона

зашелестели алые

знамена.

Над парком, проржавевшим и

пустым,

они казались пламенем живым, -

таким горячим, ярким и

могучим,

что не закрыть его осенним

тучам.

Проснувшись, тот

огонь ребенок увидал

и ручкой

замахал,

и закричал:

"Там, на

дворе, смотри, там флаги,

мама!"

Все двери

отворились.

В небе,

прямо

над шахтой номер "первый

бис",

костры

багряные

торжественно

взвились!

Один пылает над

комендатурой,

такой придавленной и

хмурой.

Другой на дубе

вековом

горит негаснущим

огнем.

Вон полыхает

красным полотном

на чердаке, над слуховым

окном.

Вон, словно

факел,

яркий и веселый, -

над бывшей

школой!

Осенний дождь

холодный моросил,

но погасить

их

не имел он

сил.

Смотрели люди ввысь,

не уставая,

свет праздничный

встречая

с улыбкой теплой и доверчивой

такой,

как будто бы вернулся к ним

покой.

Еще вчера, светя

сквозь дни и годы,

вились вот так знамена их

свободы.

Да, четверть века

здесь,

над городом

родным,

пылал багряный

шелк

призывом боевым.

И

снова

знаменосцы их

народа

его взнесли под купол

небосвода!

Столпились

люди, забывая страх,

на

улицах

и во

дворах.

Они стояли с

мужеством суровым,

и их глаза светились блеском

новым.

"Товарищи! -

раздался голос вдруг. -

Ведь это праздник!"

Шепот

рос вокруг,

и знамя

каждое,

напомнив об

отчизне,

казалось символом спасенной

жизни.

И

каждый,

видя этот добрый

знак,

задумывался:

"Кто их

поднял? Как?

Не испугался, стало быть,

угрозы!"

В толпе

старушка

молвила сквозь

слезы:

"Спасибо им,

родимым!

В трудный

час,

нет, не забыли, не забыли

нас!.."

О, если бы она при

этом знала,

что сын ее способствовал

немало

такому делу,

что его

рука

там, в небе, держит алые

шелка!

О, если б знала, что

одно из них,

из тех знамен рассветных,

заревых;

зардевшихся над ночью

бесконечной,

ее фатою было

подвенечной,

что перекрасил в алый цвет

Сергей!

Но невдомек все это

было ей!..

Был подвиг

совершен,

казалось,

невозможный.

Вдруг в тишине раздался крик

тревожный:

-

Полиция!..

Промокшие

насквозь,

мгновенно люди, как

пришлось,

в своих домах испуганно

укрылись,

рассеялись,

пропал

и,

растворились...

Был и

Сергей в толпе, -

промокший и

босой,

он, с непокрытой

головой,

глядел

с улыбкой,

светлой и веселой,

туда,

где

красный флаг над школой,

им

поднятый,

торжественно

пылал

и утро жизни новой

предвещал.

Он вспомнил

дорогие времена,

когда

весельем

жизнь была

полна.

Когда они в "боях"

мужали

и в "знаменосцы" во дворе

играли.

Все школьники участвовали в

той

игре, задорной, смелой,

боевой.

Он шел вперед среди "огня и

дыма",

а "красные" за ним

неустрашимо

бросались в

схватку,

выполнив приказ, -

и "белых" побеждали каждый

раз.

Как весть успеха в битве

той опасной,

флажок на балке поднимался

красный.

"Убил врага, - наверх скорее лезь

и в знак победы

знамя там

повесь!"

Однажды

(вспомнить до сих пор приятно!)

себя

он превзошел неоднократно:

он десять раз

"границу" миновал,

на всех заборах

был,

спускался вниз, в

подвал,

на лестницу пожарную

взобрался,

хоть враг "осадой" помешать

пытался,

и к самой крыше,

из

последних сил,

свой галстук пионерский

прикрепил.

Флаг

в синеве

победно

развевался.

Враг

незаметно

улизнуть пытался.

А "красные" кричали со

двора:

"Сергей, урааа!" -

"Урааа, Сергей!" -

"Ураа!!"

Как были дороги минуты эти!

И, забывая обо

всем на свете,

он шел и

думал:

"Как чудесно

жить.

какое счастье "знаменосцем"

быть!.."

Олег, Борис,

Володя, Люба, Валя

его, казалось, так же

провожали...

Они, казалось, так же, как

вчера,

кричат:

"Сергей,

урааа!" -

"Урааа, Сергей!" -

"Урааа!.."

Но в этот

раз

уж не в игре беспечной

с

врагами он сражался--

И,

конечно,

не только лишь его

рука

ввысь подняла багряные

шелка.

Кругом враги,

война...

И больше нет

ребят...

И сам он не герой,

а

рядовой солдат.

Но мысленно, -

как будто шла игра,

он

закричал:

"Урааа!

Борис,

Олег,

урааа!.."

Да, -

школа позади...

И

юность миновала...

Тяжелая пора теперь

настала.

И на минуту охватила

дрожь:

а если

допытаются?!

- Ну что

ж!..

Но бегали фашисты по-пустому

между деревьев

и от

дома к дому.

Они

глядели

с

яростью

звериной.

Была под

каждым

флагом

надпись:

"Мина!"

Сергей на них исподтишка

смотрел

и думал:

"Да-а,

наделали мы дел!

Не

могут, гады,

из-за тонких

нервов,

понять, что это банки от

консервов,

Они же их бросали за

сарай...

Пускай теперь

побегают!

Пускай!

Не так легко им будет догадаться

и до

знамен добраться!

Пока смекнут, -

небось пройдут

часы.

Пускай,

Пускай

полают, псы!"

И в

небесах

живым огнем

отваги

пылали ярко праздничные

флаги!

А ты,

Главан?

На светлый флаг свой

глядя,

что делаешь ты в этот день

большой?

Какая мысль в твоем суровом

взгляде?

Куда сейчас ты устремлен

душой?

Сидишь ты в

парке,

где-то в самой чаще,

и

смотришь на опавшую листву,

сквозь дождик, так

уныло моросящий...

И видишь ты, как будто

наяву,

свое село в Молдавии далекой, -

свой Цареград.

Читаешь ты

вдали

живую повесть о судьбе

жестокой

своей родной, истерзанной

земли.

Там твой сад

плодовый объедают

полчища прожорливых

червей.

Эти думы сердце

закаляют

ненавистью огненной

твоей.

Видишь ты как будто мост

огромный,

прямо до Оргеевских

лесов.

Ты идешь

и слышишь

в чаще темней

посвист пуль

и

гомон голосов.

Ты

идешь,

незримый,

правду

зная,

с сердцем, полным горя и

любви.

Там твоя Молдавия

родная

борется в пожарах и

крови.

Потрясенный, ты

глядишь сурово...

Вот

враги.

Невидим ты для

них,

но готов сражаться

снова,

снова,

до

последней капли сил

своих.

Каждый лист

осенний

рдеет раной.

Кровь

знамен

горит

в ноябрьской

мгле.

в этот день, торжественно

багряный,

праздник

и в твоем

родном селе.

Но и там; как

в селах очень многих,

как в

десятках,

в сотнях прочих

мест,

в паутине страха и

тревоги

ползает проклятый черный

крест.

Под пустым, дырявым

ситом неба

видишь пред собою

впереди

женщину в

слезах

над коркой хлеба,

с

плачущим ребенком у

груди...

Вон старик, моля

напрасно бога,

тащится, хромая на

ходу,

чтобы у родимого

порога

умереть, в страданьях и в бреду-.

По мосту идешь, не

уставая,

и с надеждой слышишь,

наконец:

раздается песня

боевая,

зажигая тысячи

сердец!..

У опушки-скопище народа.

Видишь крепких, бодрых

стариков;

видишь смуглых и

чернобородых,

что похожи так на

гайдуков.

Много

их.

Они сильны и ловки,

и,

врагам внушая смертный страх,

держат автоматы и

винтовки

в жилистых, натруженных

руках.

Вот они, шурша

листвою желтой,

вкруг тебя толпою

собрались:

"Где ты был?" -

"Куда от нас ушел ты?" -

"Что ты делал в эти дни,

Борис?"

Ты стоишь пред

ними,

вспоминая,

как

солдатом стал ты,

как

упал,

от фашистов край свой

защищая,

раненый...

Как в

плен потом попал...

Как в

тылу немецком очутился,

проволокой ржавой

окружен,

но перед врагами не

смирился

и бежал оттуда в

Краснодон.

Партизаны

требуют ответа.

Вот

ответ:

"Я с вами, я - в

строю.

Я воюю в

Краснодоне.

Это -

битва за

Молдавию мою!

Вот как,

братья!

Враг один

повсюду,

бой один

идет

везде теперь.

Все равно, где воевать я буду, -

лишь бы изгнан

был

фашистский зверь.

На Неве, в Полтаве или в

Туле,

иль в Оргееве, -

одно

скажу:

если шлет моя винтовка пули, -

разве я Отчизне не

служу?

Взгляните,

братья:

Полыхает

пламя!

Сквозь мрак и

холод,

согревая нас,

там, в

Краснодоне,

огненное

знамя

отсюда ясно видно

в

этот час!

Вон

еще!

Глядите,

братья:

Это

руки братьев

ваших и сестер

темной

ночью,

словно весть

рассвета,

разложили праздничный

костер!"

Смотрят на тебя

друзья с любовью

Ты принес им радостную

весть.

там, вдали,

в полях,

залитых кровью,

поднялась

свобода,

зреет

месть.

Старый партизан с

тобою рядом, -

он целует лоб горящий

твой...

Мост

исчез...

Но с просветленным

взглядом,

с поднятой высоко

головой,

на скамейке той

же